欧阳修《与高司谏书》全文注释翻译赏析

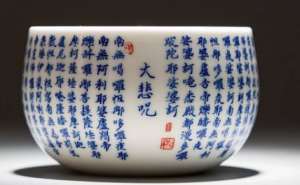

发布时间:2023-01-12 09:13:48作者:大悲咒讲解网与高司谏书

欧阳修

修顿首再拜,白司谏足下(1): 某年十七时(2),家随州(3),见天圣二年进士及第榜4 ,始识足下姓名。是时,予年少(5),未与人接(6),又居远方(7),但闻今宋舍人兄弟与叶道卿、郑天休(8)数人者,以文学大有名,号称得人(9);而足下厕其间(10),独无卓卓可道说者(11),予固疑足下不知何如人也。

其后更十一年(12),予再至京师(13),足下已为御史里行(14),然犹未暇一识足下之面,但时时于予友尹师鲁(15)问足下之贤否,而师鲁说足下正直有学问,君子人也。予犹疑之。夫正直者,不可屈曲; 有学问者,必能辨是非。以不可屈之节,有能辨是非之明,又为言事之官,而俯仰默默(16),无异众人,是果贤者耶?此不得使予之不疑也。

自足下为谏官来,始得相识。侃然(17)正色,论前世事,历历(18)可听,褒贬是非,无一谬说。噫(19)! 持此辩(20)以示人,孰不爱之?虽予亦疑足下真君子也。

是予自闻足下之名及相识,凡十有四年,而三疑之。今者,推其实迹而较之(21),然后决知足下非君子也。

前日范希文(22)贬官后,与足下相见于安道(23)家,足下诋诮(24)希文为人。予始闻之,疑是戏言; 及见师鲁,亦说足下深非(25)希文所为,然后其疑遂决。希文平生刚正,好学通古今,其立朝有本末(26),天下所共知,今又以言事触宰相得罪。足下既不能为辩其非辜(27),又畏有识者(28)之责己,遂随而诋之,以为当黜(29),是可怪也!

夫人之性,刚果懦软,禀之于天,不可勉强,虽圣人亦不以不能责人之必能(30)。今足下家有老母,身惜官位,惧饥寒而顾利禄,不敢一忤宰相以近刑祸(31),此乃庸人之常情,不过作一不才谏官尔(32)。虽朝廷君子,亦将闵足下之不能(33),而不责以必能也。今乃不然,反昂然自得,了无愧畏(34),便毁(35)其贤以为当黜,庶乎(36)饰己不言之过。夫力所不敢为(37),乃愚者之不逮(38);以智文其过(39),此君子之贼(40)也。

且希文果不贤邪?自三四年来,从大理寺丞至前行员外郎(41)、作待制(42)日,日备顾问,今班行(43)中无与比者。是天子骤用不贤之人?夫使天子待不贤以为贤,是聪明有所未尽(44)。足下身为司谏,乃耳目之官(45),当其骤用时,何不一为天子辨其不贤?反默默无一语; 待其自败(46),然后随而非之。若果贤邪,则今日天子与宰相以忤意逐贤人,足下何得不言(47)?是(48)则足下以希文为贤,亦不免责; 以为不贤,亦不免责: 大抵罪在默默尔。

昔汉杀萧望之与王章(49),计其当时之议(50),必不肯明言杀贤者也; 必以石显、王凤为忠臣,望之与章为不贤而被罪也。今足下视石显、王凤果忠邪?望之与章果不贤邪?当时亦有谏臣,必不肯自言畏祸而不谏,亦必曰当诛而不足谏也。今足下视之,果当诛邪?是直(51)可欺当时之人,而不可欺后世也。今足下又欲欺今人,而不惧后世之不可欺邪?况今之人未可欺也。

伏以今皇帝即位以来(52),进用谏臣,容纳言论,如曹修古、刘越(53),虽殁(54)犹被褒称。今希文与孔道辅皆自谏诤擢用(55)。足下幸生此时,遇纳谏之圣主如此,犹不敢一言,何也?前日又闻御史台榜朝堂(56),戒百官不得越职言事(57),是可言者惟谏臣尔。若足下又遂不言,是天下无得言者也。足下在其位而不言,便当去之(58),无妨他人之堪其任者(59)也。昨日安道贬官,师鲁待罪(60),足下犹能以面目见士大夫,出入朝中称谏官,是足下不复知人间有羞耻事尔! 所可惜者,圣朝有事,谏官不言,而使他人言之,书在史册,他日为朝廷羞者,足下也。

《春秋》之法(61),责贤者备(62)。今某区区(63),犹望足下之能一言者,不忍便绝足下而不以贤者责也(64)。若犹以谓希文不贤而当逐,则予今所言如此,乃是朋邪之人尔(65),愿足下直携此书于朝,使正予罪而诛之(66),使天下皆释然(67)知希文之当逐,亦谏臣之一效(68)也。

前日足下在安道家,召予往论希文之事,时坐有他客,不能尽所怀(69),故辄布区区(70),伏惟幸察(71),不宣(72)。修再拜。

〔注释〕

(1)白: 说。这里有“奉告”的意思。(2)某: 作者自称。古人起草书信时,为求简便,以“某” 代本人姓名,正式誊写时,才写上姓名。(3)家随州:欧阳修四岁丧父,母郑氏带他投奔叔父至随州(今湖北省随县),定居于此。(4)天圣二年: 公元1024年。天圣:宋仁宗年号。进士及第: 宋初考进士,根据成绩分为三等,考取第一等的称为“进士及第” 。(5)予: 我。(6)与人接: 和社会上人交往。(7)远方:偏僻的地方。古人常以京城为标准来衡量路之远近,离京城远的,就称远方。(8)宋舍人兄弟: 指宋庠和他的弟弟宋祁,安陆(今湖北安陆县)人。北宋著名文人宋庠,字公序,宋仁宗时官至兵部侍郎、同中书门下平章事,因其曾做起居舍人(负责修撰记载皇帝言行举止的《起居注》),故称宋舍人。宋祁,字子京,官至龙图阁学士。叶道卿: 叶清臣,字道卿,长洲(今江苏省吴县)人。官至翰林学士。《宋史》本传称他“善属文” 。郑天休: 郑戬,吴县(今江苏省苏州)人,官枢密副使,奉国军节度使等。(9)得人:这年的进士榜选拔了有才干的人。(10)厕:置身于。(11)卓卓: 出众、优异。(12)更(geng): 又经。(13)再至: 第二次来到。京师: 首都汴京(今河南省开封市)。(14)御史里行:未取得御史资格的官员称作御史里行,品级低一些,无定员。(15)尹师鲁: 尹洙,河南(今河南省洛阳市)人。与作者同为宋初古文运动的倡导者,官迁太子中允。范仲淹贬饶州,尹洙上书,愿与范同贬,结果被降职。(16)俯仰: 随人俯仰。默默: 闭口不言。(17)侃(kǎn)然: 刚直严正的样子。(18)历历: 清楚分明。(19)噫(yi):感叹的声音。(20)辩: 指雄辩的言论。(21)推: 推求,考察。较:对照。(22)范希文: 范仲淹,字希文。(23)安道: 余靖,字安道,韶州曲江(今广东韶关市)人。作者的朋友。时任集贤校理。范仲淹被贬饶州时,他上书为范鸣不平,亦被贬。

〔鉴赏〕

高若讷不是个坏蛋。据《宋史》本传,他“畏惕少过”,多少有所建树,而且“强学善记,自秦、汉以来诸传说无不该通,尤喜申、韩、管之书,颇明历学” 。但也不是贤人。肯定不是鲁迅先生所赞扬的那种为民请命、舍身取义的中国的 “脊梁” 。欧阳修对其品质的认识是有一个过程的: “凡十有四年,而三疑之。”开头觉得他虽厕身于名人之间,“独无卓卓可道说者” ;有人赞扬他“正直有学问” ,但正直者指“不可屈曲”之节,“有学问”便要“能辨是非之明” ,作为言事的谏官,却“俯仰默默,无异众人”,备员而已,实在很难说是贤者。说得坦率,也不免直露。但这种逐渐深化的认识显然是下文更激烈的谴责的心理准备和契机。也可见欧公叙事、说理,表情何等地有条理、有层次。他甚至还曾觉得这位司谏大员平时“侃然正色,论前世事,历历可听,褒贬是非,无一谬说”。这样欲抑先扬显然也是企图构成与当前的严峻考验的一种对照,从而使文章的气势显得有起伏有跌宕,让人不得不关注这位一向正言厉色、矜持自重的言官在关键时刻的言行。

范仲淹一代名臣,刚正不阿,敢说敢做; “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐” 。他以直言选才任能应有客观标准,且“讥指朝政” ,得罪了权相吕夷简,无辜遭贬,舆论为之哗然(参见《续资治通鉴长编》及《宋史·范仲淹传》等)。坚持正义的朝士明知谏诤无用,却甘冒“同罪” 的危险,挺身为之辩护。欧阳修文里 “安道(余靖)贬官,师鲁(尹洙)待罪” ,说的就是这回事。“望门投止思张俭” ,这是封建士大夫“清流” 和负责任的朝官的光荣传统,也是封建政治系统调节器的一种反馈运动。但是说到那位身居台谏、担负言责的高若讷的时候,作者又有意宕开一笔,说: “夫人之性,刚果懦软,禀之于天,不可勉强,虽圣人亦不以不能责人之必能。今足下家有老母,身惜官位,惧饥寒而顾利禄,不敢一忤宰相以近刑祸,此乃庸人之常情,不过作一不才谏官尔。”这是从“人性论” 出发,似为高氏开脱或留余地,不失风人之旨; 但客观上却反照出高氏连常人都还不如: 他落井下石。不吭气倒也罢了,他还“昂然自得,了无愧畏” ,说范仲淹得罪活该,这祥才可以为自己不谏诤掩饰、开脱——“夫力所不敢为,乃愚者之不逮; 以智文其过,此君子之贼也。” 淋漓痛快,值得为这入木三分的刻画、一针见血的砭刺干一大杯。曹丕《典论·论文》曰: “文以气为主。”作为“宇宙本原” 或“粒流”的“气”体现在中国民族性格和文化心理结构之中便是浩然之正气或所谓“气节” ,而体现在《与高司谏书》一类文学性散文里就是那贯彻始终、普及全体的气势与活力。从“推其实迹而较之,然后决知足下非君子也”到 “以智文其过,此君子之贼也”,进而“是足下不复知人间有羞耻事” ,如此一层层地跃动,跃到高处再高屋建瓴般地倾泻而下者,气也! 象韩愈所说的,“气盛,则言之短长与声之高下者皆宜” (《答李翊书》)。这种郁然、勃然、凛然、跃然的正气,使一篇短文(包括其内容和形式)突破了它固有的时空,直到今天还能使人热血沸腾,感奋不已。欧阳修自己把这种正气归源于“道”(道略指规律或真理): “大抵道胜者文不难而自至也。” (《答吴充秀才书》)把握住“道” 、把握住实现和推动 “道” 的 “气” ,就能使文章出于正源,发自胸臆,毫不费力地磅礴而出。但这样强调文应有气或文以载道,不等于只要掌握了 “道” 、养成了 “气”就可以随心所欲地做出好文章来(何况“道” “气”等等都被古人或今人弄得很神秘、很朦胧、很模糊)。好文章除了讲真理、讲气势之外还要有严密的逻辑结构和遣词造句、形容描写的本领。以《与高司谏书》言,在谏官应该正言直谏的前提下,井然有序地罗列、强调了三条理由: 第一,如果确实以为范仲淹不贤,你有责任早说,不要等他得罪了权臣和皇帝再来火上浇油;如果他贤,那紧要关头就更应该为他说话。“是则足下以希文为贤,亦不免责; 以为不贤,亦不免责:大抵罪在默默尔。”这样严密的推理咄咄逼人,不知高公何以对之。第二,援引历史,以汉代宦官势力陷害贤臣萧望之、外戚诬告诤臣王凤事质问之。你不是“论前世事,历历可听,褒贬是非,无一谬说”吗?那萧、王是否当罪?该不该死? “是直可欺当时之人,而不可欺后世也。”——君不见,欧公道德文章长存宇宙,而“不识人间有羞耻事”一语竟成为后人传诵的警语,千秋万世之下,可怜的高若讷都只能背着这口黑锅了。后世不可欺,况今之人亦未可欺也。第三,作为封建社会的贤臣,作者很自然地端出当今天子(宋仁宗) “进用谏臣,容纳言论”的牌子来掩护自己,且为自己的立论提供最有力的政治和法理上的依据:皇帝求言若渴,从谏如流,那么谏官更应直言无讳,否则不但不义,而且不忠。这三条都够招架的。特别是作者着力指出,既然御史台“戒百官不得越职言事”,那么有资格有权利进谏的只能是高若讷等言官了,“若足下又遂不言,是天下无得言者也” 。堂堂中国岂不从此无声无气,乃至无疾以终?在位而不言,居然敢称谏官而还有脸见人! 古云: 羞耻之心,人皆有之; 人而无耻,不如犬彘。万世清流每以 “知耻” 自勉,以“无耻”自戒。这样层层剥皮,把对手最后的一片遮羞布都扒光,可谓辣手著文章,对待不知耻者恐怕也只好用这办法。这篇文章读来痛快而欠沉着,淋漓而少韵致,不象欧公后来的文章那样温柔敦厚,委婉曲折,体贴入微,除了 “气盛” 之外,跟文章的性质、写作的时机、论辩的对象都有些关系。黄庭坚《跋欧阳公红梨花诗》说: “观欧阳文忠公在馆阁时《与高司谏书》语气,可以折冲万里。”这实在不象某些史学家说的,宋人好闹意气,又善骂人。骂人而“善”并不容易,何况此时此地骂人是要付出代价的。作者说得很清楚,我跟贬官的余安道、待罪的尹师鲁一样为了范案有意违反禁令 “越职言事” ,简直就是朋党。你不妨把这封信献给朝廷,治我之罪以正天下视听好了。不畏权贵,不怕贬斥,挺身任事,前仆后继,这实在是中华民族的“脊梁骨” 的浩然正气的又一次发扬。

面对这样严峻的挑战,高若讷公然把这封信上交,欧阳修也果然得罪遭贬(史家们颇重视此事,《宋史》范、欧、高诸传俱书其事无遗)。这就不能不为高若讷说几句公道话。此举看来有如恼羞成怒,借刀杀人,但究竟不同于口蜜腹剑,笑里藏刀,当面说好话,背后下毒手; 也不象宦官、外戚、女宠、叛藩、佞幸、奸贼那样动不动明里暗中置人于死地(这些都是由封建机制自身“异化”而出的毒瘤)。至少高氏的本意是示天下以公,千秋功罪让后人从头评说。范、欧、余、尹也不过给降了职,并未杀头。从此也多少可以窥见封建社会里“常态”政治斗争的某些惯例或风采。